目次

赤は情熱?共有されている色のイメージ

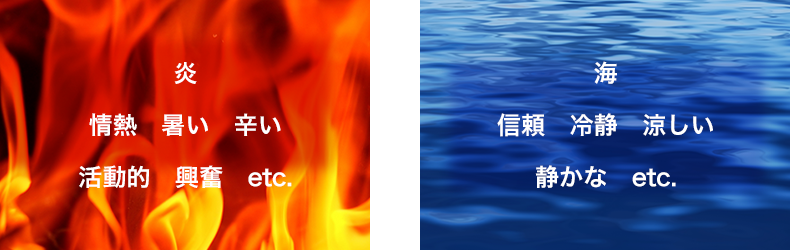

私たちは日常的に色から多くの情報を読み取っています。 例えば食べ物や肌の色。肉の焼け具合や果物の食べ頃を判断する際には色に頼る部分は大きく、健康状態を示す顔色の微妙な変化にも敏感です。 このように色からは生活に欠かせない情報を得る一方で、様々なイメージも想起されます。 赤を見た時に「炎」や「情熱」を、青からは「海」や「信頼」を思い浮かべるなど、地域や民族を超えて広く共有されているイメージも少なくありません。

このように広く一般化した「色の連想」を上手く利用することで、テーマやメッセージを分かりやすく伝える効果が期待できます。

色から連想されるイメージとテーマ

色の象徴性 ➊ テーマに合ったものを選ぶ

鮮やかな赤を見た時に、燃え盛る「炎」が頭に浮かんだり、「情熱」をイメージしたりしますが、この場合の「炎」を具体的連想、「情熱」のように抽象的な概念に繋がるものを抽象的連想といいます。

この抽象的な概念との結びつきが一般化している「色の象徴性」は、身の回りの様々なデザインにも取り入れられています。 また、逆にこの「色の象徴性」を無視すると、見る側に違和感を生じさせる場合もあります。

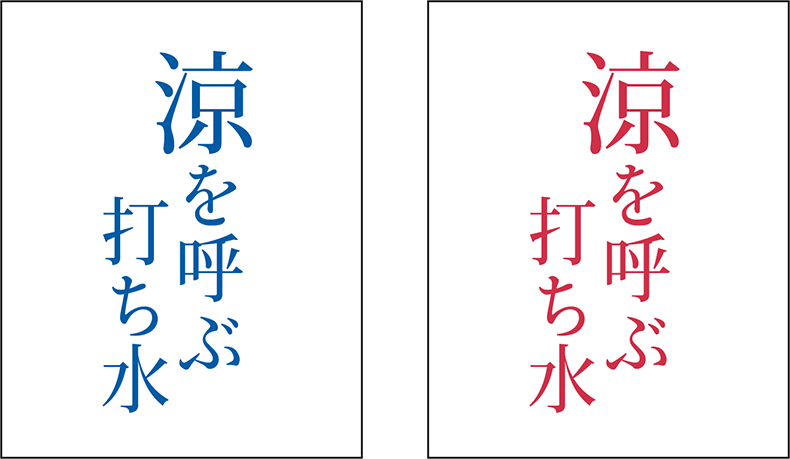

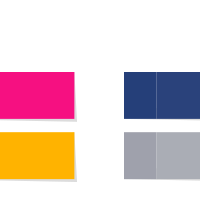

例えば「涼しさ」や「冷たさ」をアピールする文言に赤い色を使ったらどうでしょう?

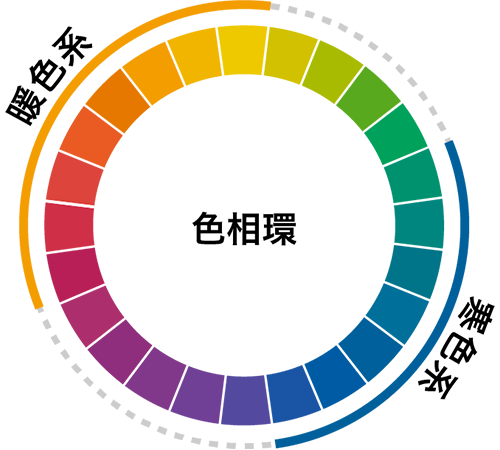

暖色系・寒色系という色相のイメージは広く共有されており、日常の中でも見慣れた表現となっています。 そのため、こうした象徴的な使われ方を無視すると読み手が混乱し、メッセージが伝わりにくくなる恐れがあります。 上の例で考えると、右側は「涼しさ」をテーマにした表現としては不自然な色使いと言えるでしょう。 テーマに合ったシンボリックな色を選ぶことは、色彩活用の大事なポイントの1つとなっています。

色の象徴性 ➋ 時代や文化、地域によって変化する色の象徴性

色の連想や象徴性は広く共有されているものがある一方、時代や文化の違いで異なるものも存在します。 コーポレートカラーのように使用期間が長く、海外展開などを視野に入れた色を決める場合には、こうした点への配慮が必要になる場合もあるでしょう。

日本では多くの人が赤からリンゴを連想しますが、英語では「green」として登場することが多いのです。 「apple green」という色名もあるほどで、これは「やわらかい黄みの緑」のこと。子どもの頃、リンゴを描く時には決まって赤を選んでいた日本人にとっては少し意外ですが、国によって違いが見られる身近な例のひとつです。

聖徳太子の業績として知られる「冠位十二階の制」では、位階によって着用する冠や衣の色が明確に定められていました。最高位の色は紫ですが、これ以降も日本では紫は最上級の色として使われました。位の高い僧侶の衣は紫衣(しえ)とも呼ばれます。

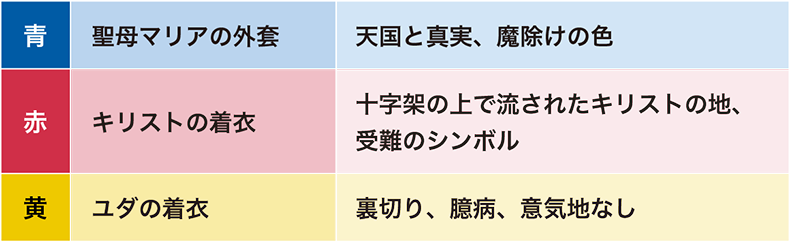

キリスト教の宗教画は、色の象徴性にあふれた世界です。ギリシャ正教では8世紀頃からイコン(聖像)による布教が行われ、描かれるスタイルや色はそれぞれに象徴的な意味を持っていました。

現代西洋においては「太陽」「快活さ」「豊潤」などのイメージも持つ黄色ですが、「扇情的な報道」を意味する「イエロー・ジャーナリズム」という言葉など、負のイメージが残るものもあります。

〈東京カラーズ株式会社 ビジネスに役立つ色彩知識 無料テキストより部分抜粋〉 〈参考文献:『認定講師が教えるカラーコーディネーター3 級テキスト& 問題集』桜井 輝子(著),成美堂出版〉

よく使われる「色の連想」をピックアップ

広告やプロダクトカラーなどにも活かされている「色の連想」の中から、よく使われるものを参考例としてピックアップしてみました。

ポイントまとめ

- 広く共有され、一般化している色の連想を使うことでテーマやメッセージを表現しやすくなる。

- 色の連想には「具体的連想」と「抽象的連想」がある。

- 抽象的な概念との結びつきが強い「色の象徴性」を利用することが効果的な色彩表現に繋がる。

この記事へのコメントはありません。