目次

色は互いに影響し合う

色の組み合わせによっては、単色の時とは違った見え方をする場合があります。

お互いが引き立てあってより鮮やかに見えたり、元の色とは違って見える錯視を起こしてしまうなど、自分が想定したものとは違う見え方に戸惑ったことは誰にでもあるのではないでしょうか。

配色をコントロールして分かりやすく、見やすい表現をするためには、こうした色の対比による視覚効果のポイントを抑えておくことも時重要です。

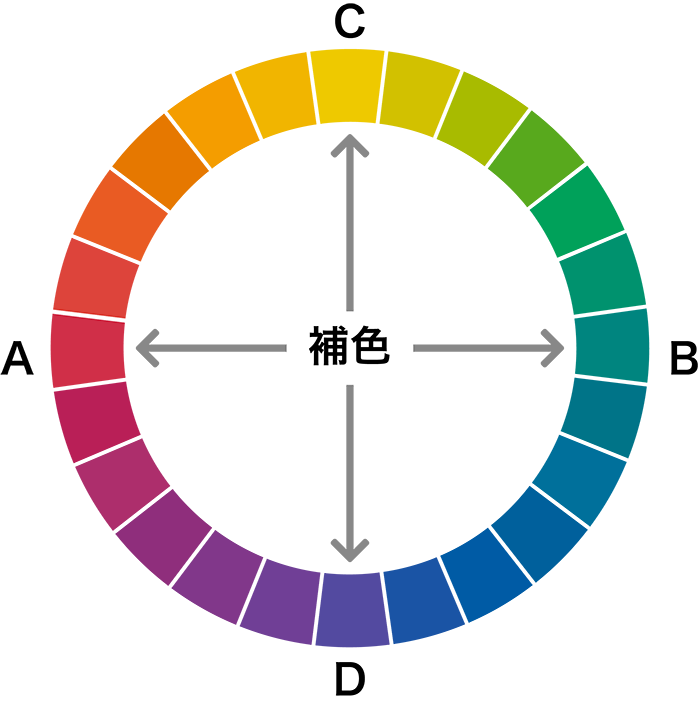

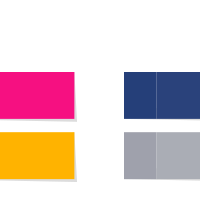

彩度が増して見える「補色対比」

色相環の反対側に位置する色同士を「補色」の関係にあると言います。この補色の組み合わせから期待できる効果として、互いの彩度が増しているように(より鮮やかに)見えることが挙げられます。

上図の場合、互いに補色の関係にある「AとB」「CとD」の配色は、単色で見た時と比べて、互いの色がより鮮やかに見えます。

虹の色(スペクトル)として知られている赤・橙・黄・緑・青・藍・紫を順に並べてリング状にしたもの。

例えば赤と黄色の間は「赤→黄みを帯びた赤→橙→赤みを帯びた黄→黄」のように徐々に色が変化していく。

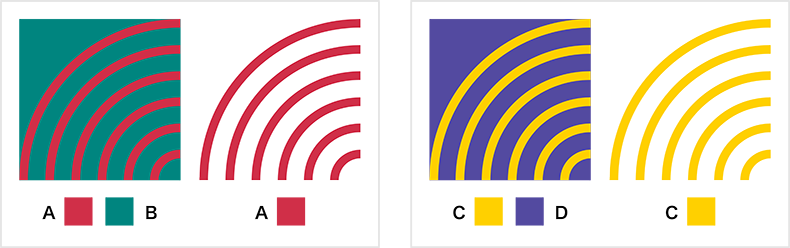

また、補色とは逆に、下図のように色相環上で位置的に近い色同士の組み合わせからは、統一感のあるイメージが生まれます。

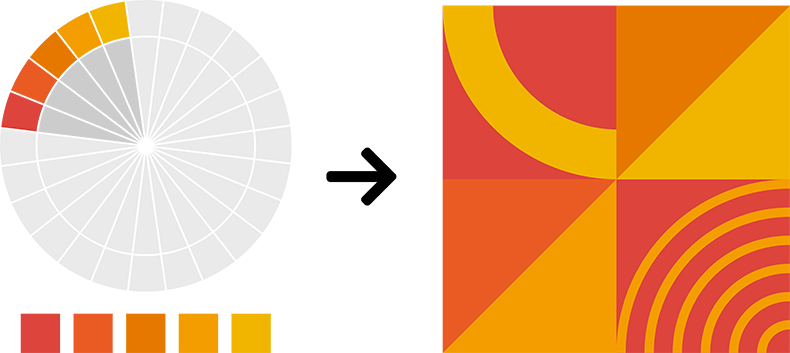

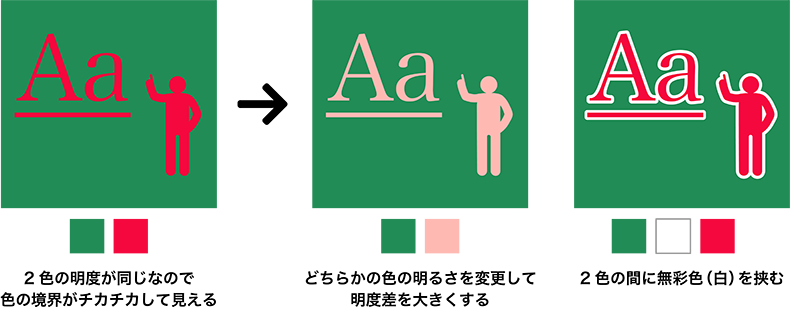

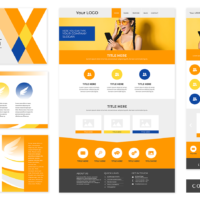

明度が近いと起こる不快なハレーション

補色や、補色に近いの組み合わせは鮮やかに見えますが、色同士の境界がチカチカして見えるハレーションと呼ばれる現象が起きることがあります。これは互いの明度が近いことが原因です。

この場合は、どちらかの明度を変更するか、または間に別の色を挟むことで解消されます。(セパレーション効果)

明度とは

配色が強烈過ぎる、または曖昧に見える場合は、境界部分に別の色を挟むことでコントラストが生まれ、見やすくなることをセパレーション効果と言う。

セパレーションで使用する色は主に無彩色や金属色(ゴールド・シルバー)などが使われる。

![]()

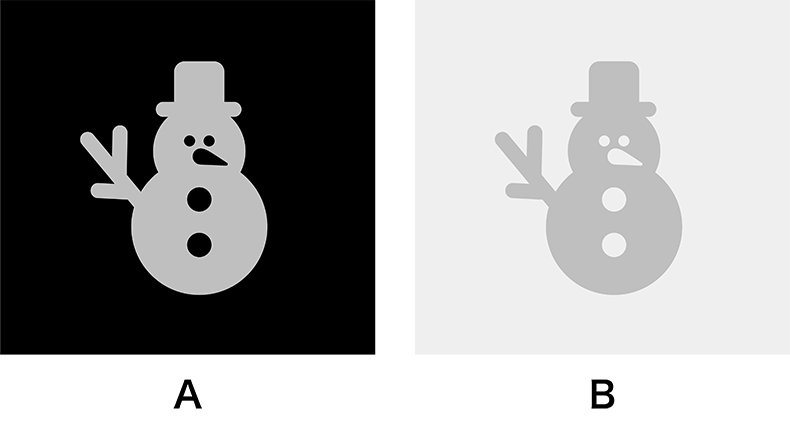

並べて比較することで明るさ、暗さが際立つ「明度対比」

明度差がある2色の配色は、互いに明るい色をより明るく、暗い色をより暗く見せる視覚効果があります。

上図のA,Bともに雪だるまは同じ色ですが、A(背景色が低明度の場合)は実際の色より明るく、B (背景色が高明度の場合)は、より暗く見えます。

異なる2色の境界付近で起こる縁辺対比

「縁辺対比」とは隣接した2色の境界付近が強調されて見える現象で、色相・彩度・明度の対比によって起こります。

下図Cは明度による縁辺対比ですが、色が変わる境界の部分がの色が強調されて見えます。

それぞれ、より暗い色に接する側(左)は明るく、より明るい色に接する側(右)は暗く見える。

境界に無彩色(この場合白)などを挟むと、セパレーション効果により縁辺対比を回避することが出来る。

- 色相環の反対側に位置する色同士を「補色」と言う

- 補色の組み合わせは互いを引き立て合い、鮮やかに見せる効果がある。

- 補色同士でハレーションが起こる場合は、間に別の色を挟むことで見やすくなる。(=セパレーション効果)

- 明度の差がある色の組み合わせは、違いをより「明るく」or「暗く」見せる効果がある。

この記事へのコメントはありません。